境内が360°見学できるようになりました!

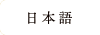

西大寺観音院境内マップ

金陵山西大寺の魅力

西大寺のパワースポットや魅力、より良い参拝方法が分からないなど、訊ねられることが多くなりました。

小学生でも興味をしめして頂けるよう漫画化しましたので是非ご覧ください。

■本堂・牛玉所殿の内拝(履物を脱いで頂く堂内参拝)は要拝観料

大人500円/小人200円

※内拝時間は通常午前9時~午後4時(行事により時間変更あり)

※10名以上の団体様は100円割引致します。

※事前予約頂ければ、僧侶による寺内説明など、見所スポットをご案内いたします。

※行事等がある場合拝観できない場所がある可能性があります。

※有料拝観された方には特別に宝木の香りを感じさせる「五福香守」を授与させて頂きます。

交通安全五福招来社

【交通安全五福招来社】

【交通安全五福招来社】

この御社は地域の交通安全を祈るものです。五角の御社と鳥居は会陽の五福「寿命(長寿)の長いこと、財力(富裕)の豊かなこと 病気(無病)をしないこと、徳(福徳)を好むこと、授かった命(天命)を全うすること」に因んだもので、全国でも唯一の特異な構造です。桜の花を表現した土台や外構は、万年成就の功徳がある岡山の銘石、万成石(まんなりいし)で、必勝合格をもたらします。 五面には当山の千手観音【交通安全】・牛玉所大権現【家内安全】・金毘羅大権現【厄難消除】・青面金剛【疫病平癒】・白玉文殊菩薩【合格成就】を五福尊として勧請しお祀りしています。合掌礼拝し、五つの福鈴の音色を感じながら、時計廻りに五福巡りをして、ご利益をお授かり下さい。

①仁王門

仁王門は、県下でも最大級の三間一戸の楼門で、和様(二階三手先(みてさき)、一階四手先(よてさき))と禅宗様(尾垂木・台輪・頭貫)を併用し、組物を多様する装飾的な建物です。組物間の中備には、北面東側から東南西に廻って順に十二支の彫刻が巡らされており、門の左右には金剛力士像が立っています。組物間の中備には、北面東側から東南西に廻って順に十二支の彫刻が巡らされています。大棟にのる鬼瓦には、明和7年(1770年)の修理銘があり、その鬼瓦の鳥衾は、長く伸びて渦巻き状で、県下でもごく数例しか見られないものです。この時期の特徴を見事に備えた力作です。大きな扁額には「釈逸山」という落款があり、禅僧で書の大家です。

建立年代 元文5年(1740年 寺伝)明和7年(1770年)修理

②本堂

巨大な五間堂で、約18ヶ月を要して完成しました。大工は、全体の棟梁として橋本清左ヱ門、本棟梁は当地西大寺の時岡弥右衛門幸家とで邑久大工と、塩飽大工が加わりました。県下でも最大級の屋根で、大彫刻を入れ部材も木太く、棟が極めて高いです。内部は会陽(国重要無形民俗文化財)を行う為、外陣部分が板敷のふきはなしで、内陣正面上部には会陽の際に宝木を投下するための御福窓を備えています。大床上部の天井絵は全て薬草で市川東壑(とうがく)作。本尊は秘仏の千手観世音菩薩。脇には広目天・多門天を従え、裏脇には不動明王・愛染明王をまつっています。

(外側 粽付き円柱上に台輪を据え出組支輪付き)

(内側 大きく反る海老虹梁を使用し特殊な工法を取る)

建立年代 文久3年(1863年)

本堂の仏さま

【宝来柱(ほうらいばしら)】

【宝来柱(ほうらいばしら)】

宝木が納められた擬宝珠(ぎぼし)に触れると、宝木の御福を授かれる

【御福窓(福受け体験散華)】

【御福窓(福受け体験散華)】

御福のご利益を授かれるよう宝木を投下する御福窓から願いを書いた散華を投下することができる

③普陀南海観音(百八観音霊場 第2番札所)

中国観音霊場会は普陀山仏教教会の交流10周年を記念して普陀山から十分の一の大きさの南海観音像の贈呈を受け、大一番札所の当山にお祀りされることになりました。

普陀南海観音観音について 百八観音霊場ホームページへ④牛玉所殿・奥殿

拝殿・釣殿・本殿・奥殿よりなる複合建築を、集住大工の一派として著名な邑久大工の著名な田渕勝義が長時間をかけて完成させました。 信仰としては倉敷の瑜伽大権現は四国の金比羅大権現と両参りが盛んでありましたが、そこに西大寺牛玉所殿が加わり江戸時代後期に三社参りとして隆盛をみました。中央本尊に鎮守 牛玉所大権現(ご本尊前立て)と金毘羅大権現を合祀し、脇には疫病除けなどのご利益がある青面金剛(しょうめんこんごう)がまつられています。また牛玉所殿大修復(平成22年)(2010年)を記念し、智恵の仏として名高い白玉(白翡翠)として日本最大の白玉文殊菩薩が奉納され、学業成就や試験合格を祈願する方が増えています。

奥殿 本殿の北側に独立して立つ奥殿にはご本尊の牛玉所大権現のご本体をお祀りしています。小規模ですが、三方に縁が配置されるなど丁寧につくられています。

(拝殿・本殿・釣屋 三手先・尾垂木付二軒繁垂木)

(本殿 詰組で地垂木が並行垂木、飛檐垂木が扇垂木 ※日本ではここだけに見られる大変珍しい構造です)

(奥殿 矩形平面で、途中で設計変更して宝形造)

建立年代 牛玉所殿 明治13年(1880年) / 奥殿 明治2年(1869年)

牛玉所殿の神仏について 【和合の楠】

【和合の楠】

二本の楠が寄り添うよう立つ姿から和合の象徴と云われています。指を交差(右指上)和合させるよう合掌し、子宝、家庭円満良縁成就をお祈り下さい。樹齢約150年

【水かけ誓願不動】

【水かけ誓願不動】

厄難を除くツワブキに囲まれた庵治石製の不動明王様に清水をおかけして誓願すると成就する

【合格祈願の白玉文殊】

【合格祈願の白玉文殊】

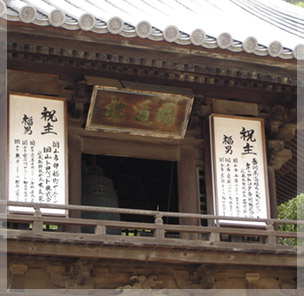

鐘桜門には会陽(裸祭り)の祝主・福男が記された行灯があり、正月3ヶ日は招福の朝鮮鐘をつくことができる

⑤稲荷社

この社殿は元来、御真影と教育勅語を納めていた奉安殿として昭和10年(1935年)頃に今町の初代伊原利七氏の寄付により西大寺小学校に戦前の教育シンボルとして建てられたものです。しかし、終戦後に破却される運命にあったこの奉安殿を西大寺に移築し、今日まで稲荷神社として大勢の人々に親しまれています。 各地の小学校に建てられた奉安殿は、建築物としてみると、ギリシャ建築風や鉄筋コンクリート造、レンガ造の洋風建築などが挙げられますが、この建物は日本古来の神社建築を模しているため転用もし易かったと考えられています。

建立年代 昭和10年(1935年)頃

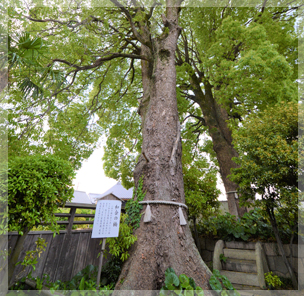

【活力の楠】

【活力の楠】

楠は薬の木とも言われ、悩みや苦しみを消除する力があると云われています。全身で生命力を感じながら所願成就をお祈り下さい。樹齢約150年

⑥薬師堂

嘉永7年(1854年)に焼失した本堂が、文久3年(1863年)に再建されましたが、再建されるまで会陽を執行する為の仮の本堂として、岡山市久保に在った成就寺の薬師堂が現在の大師堂(高祖堂)辺りに移築され、ここで会陽を行っていたと云われています。昭和40年代になるとお堂は老朽化が進み取り壊されることになりましたが、篤志家により堂宇が再建されると、ご本尊薬師如来がここに移され、新たな信仰を集めています。薬師如来は12の大願を発し、瑠璃光を以って衆生の病苦(精神面を含め)を救うとされています。

⑦絵馬堂

黒い馬は雨乞いを意味し、白い馬は止雨を意味すると言われています。

神馬は安政3年(1856年)8月上旬に奉納されたもので、細工人は雄は備後鞆津関待ちの卯兵衛、雌は備後鞆津江浦町の田村吉兵衛春□及び同藤七郎則□。

⑧水子地蔵(子安地蔵)

⑨鐘楼門・朝鮮鐘(国指定重要文化財)

国指定重要文化財(朝鮮鐘/龍鐘) 国登録有形文化財(鐘楼門)鐘楼門は小規模な入母屋造の建物で、各部材の比例が良く、精巧に造られています。1階は開放的な感じの入口として面取角柱(出三斗組)ですが、二階は(大輪・頭貫)で出組支輪つきで二軒と軒が深くなっています。建立年代は、仁王門や大師堂が建てられた延宝頃(1673~80年)の建立と推測されます。

建立年代 18世紀/朝鮮鐘(国指定重要文化財) 高麗時代前期(10~11世紀)

【招福の鐘(朝鮮鐘/龍鐘)】

【招福の鐘(朝鮮鐘/龍鐘)】

銅鐘は日本に現存する朝鮮鐘の中では最大の規模で、龍鐘(りゅうしょう)とも呼ばれ、当山の三つ霊宝のひとつになっています。高麗時代前期(10~11世紀)に朝鮮半島で鋳造され、もとは石門に上げられていましたが明治にこちらへ移されました。正月3ヶ日は「招福の鐘」として朝鮮鐘をつくことができます。

⑩千手院(千手堂)

かつては西大寺の末寺として、瑞雲寺、満願寺、成光寺、清平寺、圓蔵寺、安楽院、普門院、千手院、般若坊、法泉坊、観音坊がありました。現在の末寺としては千手院のみとなってしまいましたが、今はひとつの宗教法人格を持つ寺院で「供養の道場」として親しまれています。古くは保存講(信者団体)の活動や、葬儀会場として使用されていましたが、平成15年に中国の普陀山より千手観音をお迎えし「千手堂」と号して改善再興されました。

本尊 千手観音(座像 2.5メートル)

天井絵 198枚(一般公募 124名より)

建立年代 大正14年(1925年)

⑪高祖堂

御影堂とも呼ばれ、弘法大師がまつられており、その木像の銘文によると、作者は大阪天満の吉右衛門丞で、延宝三年(1675年)の作になり、像を安置する厨子も同じ頃に造られたものと推測されます。「髙祖堂」の扁額は、佐々南谷という高僧の筆によるものと伝え、鬼瓦は経蔵と同じく網干の山本半十郎の作です。支輪には全て彫刻が入り装飾的であるが、基本的に和様でまとめられ、軒の出が深く 低平な感じがします。建立後の変遷としては、幾度かの修理を受けており、もとは経蔵辺りに位置していました。

建立年代 延宝年間(1673~75年)建立/安永9年(1780年)大改築

⑫三重塔

本堂に比べて塔は小さいですが、塔身と相輪とのバランスもよく、和様(三手先組物)を基調としながら一部に禅宗様(尾垂木の形)を取り入れるなど時代の好みを現しています。県下には江戸時代に建てられた仏塔が多数現存しますが、その中でも一際均整のとれた古式な三重塔で、塔身と相輪とのバランスもよく、和様を基調としながら伽藍全体に一部に禅宗様を取り入れ時代の特徴をよく表しています。塔の初重内部の中央には真言宗では金剛界、胎蔵会の主尊である大日如来をまつるので、中心にある心柱は二重目から立ちます。

建立年代 延宝6年(1678年)

【足腰健康三重塔巡り】

【足腰健康三重塔巡り】

三重塔の東西南北に置かれた仏足石の上を巡ることで足腰の健康のご利益を授かれる

⑬六角経蔵

輪蔵は六角形の土間形式で、外側は柱が見えない大壁造・内側は柱が見える真壁造、本瓦葺の建物です。露盤には享保20年の銘があり、露盤や鬼瓦は前身建物のものを再利用したことが分かっています。大工は光政村光津(岡山市光津)の名工といわれた尾関瀧右衛門一正(1805~74年)。回転式書架は当地西大寺の徳田多三郎作で、これを回転させると、それだけで全経典を読誦したのと同等の御利益があると言われています。二重の円壇上に建つ八角形平面の禅宗様建築であるが、この年代の特徴をよく示しています。経蔵は小規模なものは正方形宝形造か八角形宝形造でありますが、近世には大壁造のものがみられ、外が六角形、中が八角形という組み合わせは珍しいものです。

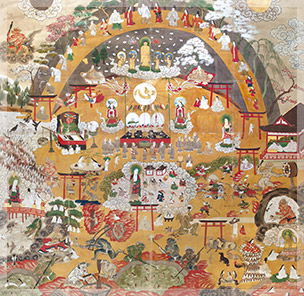

堂内には、当山所蔵の熊野勧心十界曼荼羅(くまのかんしんじっかいまんだら)の複製が張り巡らされ、上部には十王像が鎮座しています。ここでは信徒よりご奉納頂いた大般若経を納める輪蔵を回転させながら、地獄界から仏界まで~の十界を巡ることができます。

建立年代 輪蔵:嘉永七年(1854年)/書架:文化二年(1805年)

熊野観心十界曼荼羅について 【十界巡り】

【十界巡り】

六角堂内の回転式書架「経蔵」を回転させるだけで大般若経600巻を読誦したのと同等のご利益がある

北向地蔵

【北向き地蔵】

【北向き地蔵】

地蔵菩薩本願経に「地蔵菩薩を北向きに供養すれば土地家屋安穏にして失亡天に生じ、現世には福寿増長、厄難消除下さる」と明示されており、経文の功徳どおり大きなご利益を頂けると沢山の信仰を集めている隠れた聖域です。

また、北向き地蔵と共に普陀山から奉納された、当山のご本尊の御影を模した千手観音を合祀し、お堂脇には江戸時代の素人力士の玉の森大吉などの石塔が立てられています。

玉の森は江戸時代に堂宇が炎上した際、石門に上って鐘を投げ落とし、焼失から救ったと云われています。

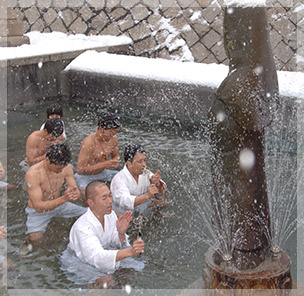

⑭石門・垢離取場

この建物は、正翁(しょうおう)上人の発願によって文政2年(1819年)に建てられたもので、俗に石門と呼ばれているが、扁額にあるように正しくは龍鐘楼(見如上人筆)と言います。下階は石造で2階は一軒扇垂木の木造で、漆喰塗籠め、縁を朱塗りとしたその白亜の姿は、竜宮城を思わせます。石が多くとれる産地では半石半木の門の建築がみられますが、その中でも大規模な門で貴重です。寄進者名は頼山陽(1780~1832年)が40歳のとき、書いたものを、石工の幸西村(岡山市西幸西)、岸野家の河内屋治兵衛が彫りました。鐘楼門にある重文の銅鐘は明治まで石門に吊られていました。正面には鳥居が立ち垢離場があり、西大寺会陽(裸祭り)の2週間前からお祭り当日まで、ここで心身を清める垢離取り修行を行います。

建立年代 文政2年(1819年)

【身代わり水垢離観音】

【身代わり水垢離観音】

悩みや苦しみを観音様が代わりに水垢りをして流し清めてくれる。

まち散策マップ

駐車場にそのまま車をおいて、レトロな町を散策しながらお楽しみください。

皆足姫いちご

皆足姫いちご